特殊効果メイクアップは、1900年代初頭から発展してきた映像表現のひとつです。当時の映画は白黒撮影しかできなかったため、現在とは異なる工夫が必要でした。研究によれば、この時代に用いられた主な材料は、パテ、葬儀用ワックス、スピリットガム、コロジオンなどです。

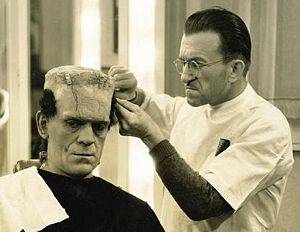

Jack Pierce (make-up artist) ジャック・ピアース

「いかなるメイクアップ、特にキャラクターメイクアップの唯一の理由は、アーティストや俳優のスキルを宣言することではなく、ストーリーを伝えることを助けることです。したがって、メイクアップは明らかに「メイクっぽい」ものであってはなりません。そのため、資格のあるアーティストによる監修が必要となる。俳優がメイクアップの技術的詳細にどれほど熟練していても、偏見なくメイクアップを判断するための正しい視点を持っていることはめったにないからである。」

–ジャック・P・ピアース

ジャック・ピアースの先駆的な仕事

特殊メイクの先駆者とされるのが、ユニバーサル・スタジオで活躍したジャック・ピアースです。彼は『フランケンシュタイン』(1931)、『ドラキュラ』(1931)、『ミイラ再生』(1932)、『狼男』(1941)といった名作に登場するクリーチャーを生み出しました。

フランケンシュタインの頭部は、コロジオンと綿を幾重にも重ねて造形。外観をリアルに仕上げるため、医学書や外科書を読み込み、解剖学的に正しい造形を追求しました。完成までに6時間、除去にも1時間半を要したといわれます。

また『ドラキュラ』では、白黒フィルムに合わせて顔を緑色に塗装し、幽霊のような白さを表現しました。ピアースは撮影技術とメイクの関係を熟知していたのです。

Dr. Jekyll and Mr. Hyde『ジキル博士とハイド氏』

この映画のメイクを手掛けたのは、ウェストモア家のウォーリー・ウェストモアでした。主演のフレデリック・マーチは、ハイド氏のシーンでは緑色の化粧を施して青白く不気味に見せ、ジキル博士では赤みを加えて陰影を強調しました。これも白黒映像ならではの色彩操作です。

変身シーンには液体ゴムのマスクが使われましたが、肌に強く張り付き、マーチは皮膚を損傷して入院を余儀なくされました。この出来事は、安全なメイク技術の確立がいかに重要であるかを示す例といえます。

1930年代:フォームラテックスの登場

1930年代にはフォームラテックスが誕生します。『オズの魔法使』(1939)では、ラテックス製の顔パーツを事前に用意し、貼り付けて使用しました。これにより準備時間が短縮され、同じパーツを繰り返し使うことで撮影の連続性も確保できました。

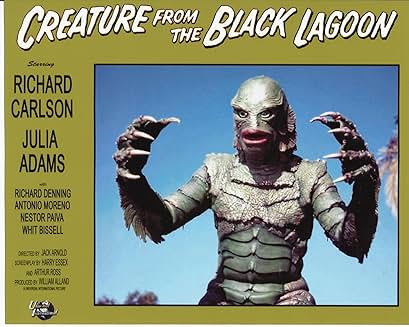

1950年代:SF映画とモンスター造形

1950年代はSF映画の黄金期。抽象的で複雑な生物を描く必要が高まり、ラバースーツやラテックスが欠かせない時代となります。代表作には『ブラック・ラグーンの怪物』(1954)、『円盤人間の侵略』(1957)、『イット!宇宙をからの恐怖』(1958)が挙げられます。

特に『ブラック・ラグーン』の怪物は、成型したスポンジゴムのボディスーツにラテックスパーツを重ねたもので、俳優ベン・チャップマンが全身を覆って演じました。

1960年代〜1970年代:リアルさを追求したホラー

この時代、映画は超常現象や悪魔憑き、殺人を扱う作品が増え、より恐ろしく直接的な表現が求められました。代表的なのが『エクソシスト』(1973)です。

特殊メイク界の巨匠ディック・スミスは、簡易的な補綴物を顔に装着し、塗装や質感を加えることで強烈なビジュアルを創出しました。俳優マックス・フォン・シドーの老けメイクでは、プロテーゼと細かな点描で実年齢44歳を何十年も上に見せ、観客を驚かせました。スミスの革新的な技術は、現在も特殊メイクの基礎として継承されています。

現代:特殊メイクとCGIの融合

21世紀に入り、特殊メイクはCGIとの融合によって新たな段階へ進化しました。物理的なメイクがもたらすリアルな質感に、デジタル処理での補強を加えることで、より自然で迫力ある映像が可能になっています。

特殊メイクは時代ごとに進化を重ね、いまやデジタル技術と並び立つ映像表現の柱となっています。その歴史を振り返ることで、映画の裏側にある職人技と革新の積み重ねを実感できるでしょう。